在竞技体育的舞台上,运动员的身体素质和技术能力固然重要,但心理状态往往成为决定胜负的关键因素,近年来南宫娱乐,体育心理学逐渐成为职业体育训练中不可或缺的一部分,越来越多的运动员和教练团队开始重视心理调节的作用,以期在高压比赛中发挥最佳水平。

体育心理学作为一门交叉学科,研究运动员在训练和比赛中的心理状态、情绪调控以及压力管理,随着科学研究的深入,人们发现,顶尖运动员之间的技术差距往往微乎其微,而心理素质的差异却能直接影响比赛结果,在网球、高尔夫等个人项目中,运动员需要独自面对压力,心理韧性显得尤为重要;而在篮球、足球等团队运动中,队员之间的默契和信任同样依赖良好的心理建设。

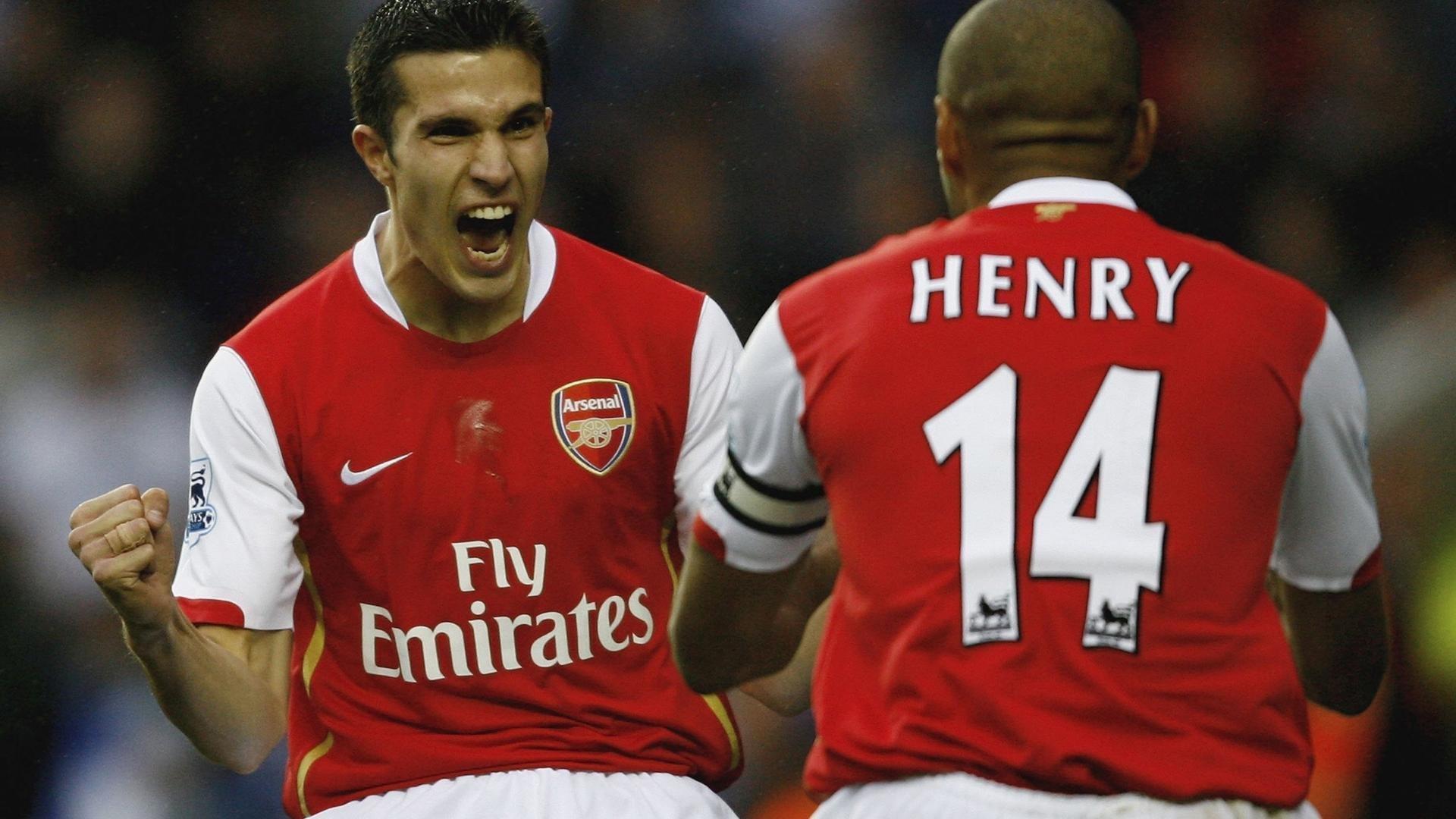

国际奥委会早在20世纪末就开始推广体育心理学的应用,许多国家的体育机构都配备了专业的心理辅导团队,美国NBA、英超联赛等顶级职业联赛中,心理教练已成为标配,帮助运动员应对媒体压力、伤病恢复以及比赛中的情绪波动。

在2023年世界田径锦标赛上,短跑名将约翰逊在决赛前接受了系统的心理干预,包括冥想、视觉化训练和正念练习,尽管他的赛季成绩并非最佳,但凭借稳定的心理状态,他在最后20米实现逆转,夺得金牌,赛后,约翰逊坦言:“心理训练让我学会了如何控制焦虑,把注意力集中在当下,而不是结果南宫28官方网站。”

类似的故事也出现在中国体育界,乒乓球运动员马龙在职业生涯后期多次提到,心理辅导帮助他克服了伤病的心理阴影,并在东京奥运会上实现卫冕,中国女排也在郎平执教时期引入心理专家,帮助队员在大赛前调整心态,尤其是在关键分的争夺中保持冷静。

随着科技的发展,体育心理学的训练手段也日益多样化,生物反馈技术、虚拟现实(VR)模拟和人工智能分析等工具被广泛应用于运动员的心理调控,一些足球俱乐部利用VR技术让球员在虚拟环境中模拟点球大战,通过反复练习降低实际比赛中的紧张感。

穿戴设备可以实时监测运动员的心率、呼吸频率等生理指标,帮助心理教练判断运动员的压力水平,并及时调整训练计划,美国职业棒球大联盟(MLB)的部分球队甚至采用脑电图(EEG)技术,分析球员在高压状态下的脑波变化,以优化他们的专注力。

青少年运动员的心理健康同样受到关注,许多体育院校和青训机构开始将心理课程纳入日常训练,帮助年轻选手建立自信,避免因过早的职业化训练导致心理疲劳,法国足球青训体系便以“心理韧性培养”著称,年轻球员不仅接受技战术训练,还需参与团队协作和心理抗压课程。

随着“体教融合”政策的推进,越来越多的学校开始重视学生运动员的心理健康,北京大学体育教研部教授李明指出:“青少年时期是心理素质形成的关键阶段,科学的心理辅导能帮助他们更好地平衡学业与训练,避免 burnout(倦怠)。”

体育心理学的发展仍在加速,随着脑科学和认知研究的突破,未来可能会有更精准的心理调控技术问世,通过神经反馈训练,运动员或许能够自主调节大脑的兴奋水平,从而在比赛中进入“心流”状态。

体育心理学的应用范围也在扩大,不仅职业运动员受益,业余体育爱好者和健身人群也可以通过心理技巧提升运动表现,马拉松跑者利用正向自我对话克服“撞墙期”,健身爱好者通过目标设定保持长期动力。

体育不仅仅是身体的较量,更是心理的博弈,体育心理学的普及让运动员在技术和体能之外,拥有了另一项强大的武器,无论是职业赛场还是业余锻炼,心理素质的提升都能帮助人们突破自我,享受运动带来的成就感,随着科学技术的进步,体育心理学必将为人类竞技表现开辟新的可能。